赤ちゃんの頭の形について

子育てをしていると、赤ちゃんの頭の形が気になることは少なくありません。

「向き癖のせいで片側だけ平らになっている気がする」

「仰向け寝ばかりで、後ろが絶壁かも…」

「左は丸いのに、右だけ平べったい?」

「頭が縦に長い気がする」

こうしたご心配は、とてもよくあることです。

このページでは、頭のゆがみのタイプ・原因・治療方法についてご紹介いたします。

頭のゆがみは自然に治る?

「そのうち良くなる」「髪が伸びれば気にならなくなる」といった声を耳にすることもありますが、 生後が進むにつれて骨は徐々に固くなり、重度のゆがみは自然に戻りにくくなるとされています。 特に、生後4〜5か月を過ぎてからの強いゆがみは、生活習慣だけでは十分に改善しない場合もあります。

大切なのは、「必要以上に不安になる」のではなく、「早めに専門的な評価を受ける」こと 。

当院では、頭蓋計測や3Dスキャンなどを用いて状態を確認し、 「何もしなくて大丈夫なケース」も含めて丁寧にお伝えしていきます。

頭の形は放っておいて大丈夫?

◆3つの代表的なタイプ 赤ちゃんの頭のゆがみには、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

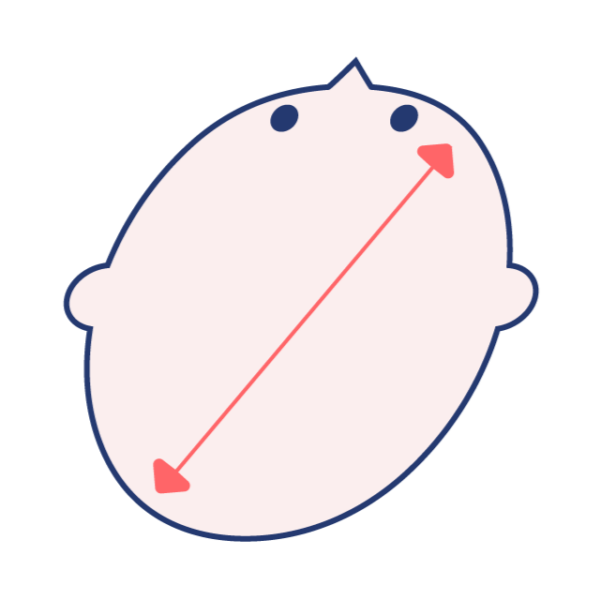

1. 斜頭

向き癖や斜頸のある赤ちゃんによく見られます

●頭頂部から見ると平行四辺形のように見えることがあります

●耳の位置に左右差が出ることがあることがあります

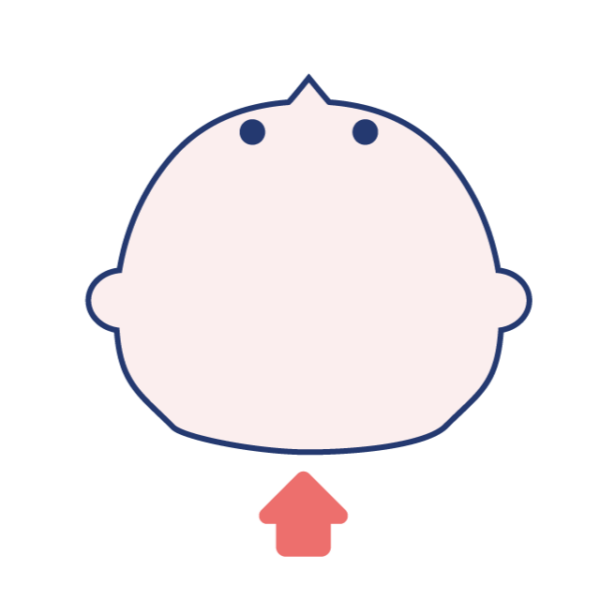

2. 短頭

仰向け寝の時間が長い赤ちゃんによく見られます

● よく「絶壁」と表現されます

● 頭の前後の長さが通常より短いのが特徴です

3. 長頭

● 頭の前後の長さが横幅より長いタイプです

● 横向きの姿勢が多い赤ちゃんなどで見られることがあります

原因について

これらの多くは「病気」ではなく、

- 子宮内や産道を通る時の圧迫

- 生まれたあと、いつも同じ方向を向いて寝る「向き癖」

といった外からの力(外力)によるものです。

頭を常に同じ側に向けて寝ていると、その部分にだけ圧がかかり、

接地している部分の成長が抑えられてしまうことで、ゆがみが生じていきます。

将来的な影響について

「頭の形が悪いと、将来どんな影響があるの?」と不安に感じる保護者の方も多くいらっしゃいます。 外からの力による頭蓋変形(位置的頭蓋変形症)は、脳の成長や精神発達に大きな悪影響を与えることは 少ないとされていますが、次のような面で影響が出る場合があります。

- 見た目の左右差(顔・耳・後頭部など)

- 歯並びや噛み合わせへの影響の可能性

- 眼鏡・ヘルメットなどがフィットしづらい

- 成長してから頭の形を気にしてしまう心理的な負担 など

こうした可能性を過度に恐れる必要はありませんが、 気になる場合には、早めに評価とケアを行うことが安心につながります。

当院での診療・治療方法

「頭の形が悪いと、将来どんな影響があるの?」と不安に感じる保護者の方も多くいらっしゃいます。外からの力による頭蓋変形(位置的頭蓋変形症)は、脳の成長や精神発達に大きな悪影響を与えることは少ないとされていますが、次のような面で影響が出る場合があります。

●見た目の左右差(顔・耳・後頭部など)

●歯並びや噛み合わせへの影響の可能性

●眼鏡・ヘルメットなどがフィットしづらい

●成長してから頭の形を気にしてしまう心理的な負担 など

こうした可能性を過度に恐れる必要はありませんが、気になる場合には、早めに評価とケアを行うことが安心につながります。

あたまのかたち外来では、赤ちゃんの月齢・ゆがみの程度・生活環境・ご家族のご希望を踏まえ、主に次の方法で頭の形の改善をサポートしています。

①理学療法(体位変換

②理学療法(タミータイム)

③ヘルメット治療(ベビーバンド)

① 理学療法(体位変換)

【目的】

向き癖を改善し、頭にかかる圧力が左右に偏らないようにすることが目的です。

【具体的な工夫例】

- 寝るときの頭と足の向きを入れ替える

- 抱っこする腕や授乳する向きを交互に変える

- 声をかける・おもちゃを見せる方向を工夫する

※うつ伏せ寝は、窒息のリスクがあるため、寝かせるときは必ず仰向けにします。

② 理学療法:タミータイム(うつぶせ遊び)

【目的】

赤ちゃんが起きている時間に安全を確認しながらうつ伏せ姿勢で過ごすことで、 頭・首・背中・体幹の筋肉の発達を促し、一定の場所にだけ圧力が集中することを防ぎます。

【方法】

- 最初はお母さんやご家族の胸・お腹・膝の上にうつ伏せにするところからスタート

- 慣れてきたら、マットの上でおもちゃや絵本を使いながら楽しくうつ伏せ運動を行う

※窒息を防ぐため、必ず硬めのマットや床の上で、大人がそばで見守っている状態でのみ行ってください。

③ヘルメット治療について(ベビーバンド)

▶ヘルメット治療とは?

赤ちゃん一人ひとりの頭の形に合わせたフルオーダーメイドのヘルメットを装着し、頭の「成長の方向」を調整していく治療です。

- 成長が遅れている部分のスペースを確保し、その部分の成長を促す

- すでに成長が進んでいる部分には余計な圧がかからないようにして、成長を待機させる

という設計になっており、頭を圧迫して無理に変形させる治療ではありません。

赤ちゃん自身の成長する力を利用して、少しずつ頭蓋形を整えていきます。

当院で導入しているヘルメット:日本製「ベビーバンド」

当院では、日本製の頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド(baby band)」を導入しています。

- 通気性の高い構造で、長時間の装着でも蒸れにくいデザイン

- 高機能クッションが頭をやさしく包み込む

- クッションは簡単に取り外して洗濯機で洗えるため、いつも清潔に保てる

- ヘルメット本体も水洗い可能

外出時にも使いやすい、かわいくおしゃれなデザインを複数ご用意。

※ベビーバンド3は、医療機器として承認(医療機器承認番号:30400BZX00090000)された頭蓋形状矯正ヘルメットです。

対象となるお子さまと治療開始の目安

- 治療のベストな時期は生後3〜4か月です。ご相談は、それ以前でも可能です。

- 体位変換やタミータイムなどの指導を行っても頭のゆがみが改善しない場合に、医師の説明のもと、ヘルメット治療をご提案します

- 効果と頭囲の成長を考えると、できるだけ早い時期(おおむね7か月未満)での開始が理想的とされています

※ヘルメット治療は自費診療となりますので、治療開始される際は、できるだけご両親そろっての受診をおすすめしています。

※「まずは頭の形について相談だけしたい」というご予約も承っています。

当院で出生された赤ちゃんの場合

当院でご出産された赤ちゃんで、1か月健診の際に「頭の形が気になる」と医師が判断し、頭蓋計測にてゆがみが認められた場合、あたまのかたち外来にて継続してフォローさせていただきます。

他院で出生された赤ちゃんの場合

当院以外でご出産された場合でも、

- 「頭の形が気になる」

- 「治療が必要なレベルかだけ知りたい」

- 「ヘルメット治療の対象になるのか相談したい」

といったご相談を随時受け付けています。

ご相談のみの受診も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

保険診療 (確定診断までは保険診療です)

① 身長、体重、頭囲、特殊な定規を使用し、頭の前後左右の値を測定

② 医師の診療

上記の測定結果をもとに重症度判定

全身の診療、耳の位置のずれなども確認しながら総合的に診察

③ 3D撮影

④ ヘルメット治療の適応判定

⑤ 保護者様とご相談の上、理学療法での経過観察

自費診療

① 保護者様とご相談の上、ヘルメット治療の希望の確認と同意書作成

② 3D撮影(2週間以内の装着が必要)

③ ヘルメットの色、柄を決定(発注)

④ ヘルメット作成(出来上がりまで8日~10日程度)

ヘルメット治療料金(自費診療)

当院でベビーバンドを作成される場合、35万円(税込)

こちらの金額には、以下がすべて含まれます。

- 3Dスキャン撮影費用

- 頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド3」の製作費

- 治療終了までの診察代

- 治療を可視化できる専用アプリの利用

お支払い方法

- 現金

- クレジットカード(JCB / VISA / Mastercard / AMEX)

リスク・副作用について

ヘルメット治療に伴い、次のような皮膚トラブルが起こることがあります。

皮膚炎(赤み・ただれ)、水疱、皮膚の擦りむけ、出血などの皮膚障害、赤みが続く場合や、水ぶくれ・ただれが見られる場合には、無理に装着を続けず、いったん中止していただき、速やかに当院へご連絡ください。

必要に応じて、皮膚トラブルについては、保険診療で対応させて頂きます。装着時間やフィット感の調整なども行います。

受診方法・診療日時

月曜日午前中(祝日を除く)

ご予約・お問い合わせ先

※必ず事前にお電話または予約システムにてご予約をお取りください。

℡: 044-455-6388

または

(電話受付時間:10:00~13:00、15:00~19:00)

保護者の方へ

赤ちゃんの頭の形は、月齢が低いうちほど改善しやすいと言われています。

「気のせいかな」「少し気になるだけだけど…」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

専門スタッフが丁寧にサポートさせていただきます。

小さなご不安でも構いません。まずは一度ご相談ください。